|

宇宙物理学者は星空の向こうに何を見るか?

|

私たちと科学者のあいだには、物事の見方にどんな違いがあるのでしょうか? たとえば、宇宙や ブラックホールに思いを馳せるとき。多くの人はそこにロマンや神秘を感じるでしょうし、広がる暗黒の世界に畏敬の念を抱く人もいることでしょう。しかし、ブラックホールに真正面から挑む宇宙物理学者は、同じ宇宙に、私たちとは違う「何か」を感じ取っているようです。

今回のゲスト、早崎公威さんは、ブラックホールに関する理論構築で注目を集める気鋭の研究者。数式を駆使して、まだ誰も見たことのない宇宙での物理現象を描き出します。その評価は高く、彼の描き出したブラックホールを探すために、国際宇宙ステーションでの観測計画も進んでいます。彼の発想は、一体どんなところから、どのようにして生まれてくるのでしょうか?

今回のサイエンス・カフェでは、天文学や宇宙物理学に関する最先端の話題を交えながら、科学者がどのように世界をとらえ、描き出しているのか、考えてみたいと思います。科学者特有のものの見方を知ることで、みなさんにも身のまわりの世界を再発見するキッカケが生まれれば嬉しいです。

|

教員:

早崎 公威(理学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~「人獣共通感染症」研究の最前線~

|

現在、新型インフルエンザに対する世間の関心が急速に高まっています。このような動物にも人にも感染する微生物を病原とする病気は「人獣共通感染症」と呼ばれており、世界中の研究者や医療・保健衛生の専門家らが日々対策に取り組んでいます。

現場での迅速な対応、それを支援する政策の必要性は言うまでもありませんが、それと同時に、新しい感染症の発生を予測し、流行を防止する「先回り戦略」の重要性が注目されています。

「先回り戦略」においては、ウイルスの性質と自然界における存続のメカニズム、人間社会への侵入経路および感染・発症・流行に関与するさまざまな要因を解明する基礎的な研究が欠かせません。

今回のサイエンス・カフェでは、この分野で活躍している最前線の研究者をゲストにお招きし、みなさんと一緒にウイルスの本質に迫っていきたいと思います。それを通じて、新型インフルエンザをはじめとする様々な人獣共通感染症に私たちがどのように立ち向かっていけばよいのかについて、メディアの報道だけからでは得られない貴重な気づきを持ち帰ってほしいと願っています。

|

教員:

高田 礼人(人獣共通感染症リサーチセンター) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 人獣共通感染症リサーチセンター, 公開講座でさがす, 獣医学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-バイオマス利活用の可能性-

|

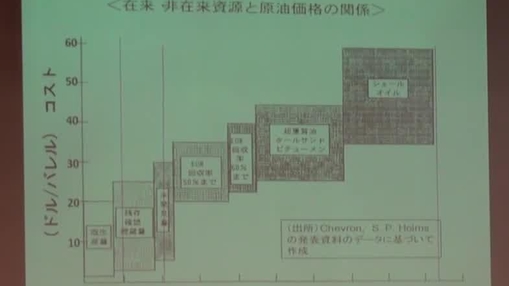

エネルギー資源については、量ではなく、質の問題として捉えて議論することが必要です。

本シンポジウムは、そのための指標としてエネルギー利得率の利用の普及を図っている「もったいない学会」と共同で、エネルギー制約の観点から世界、日本、北海道のあるべき将来像へのビジョンを明らかにすることを目的としています。

多くの一般市民の参加を得て、正しい将来設計のあり方を議論します。

<プログラム>

・2009年11月14日

13:30 開会の挨拶

佐々木 隆生 (北海道大学サステイナビリティ学教育研究センターセンター長)

13:40 趣旨説明

田中 教幸 (北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター教授)

第一部 基調講演

13:50 石油ピークは食料ピーク,そして文明ピーク -日本のプランB-

石井 吉徳 (NPO法人もったいない学会会長)

14:30 21世紀の日本と北海道 -持続可能な社会を目指して-

丹保 憲仁 (北海道開拓記念館館長)

15:10-15:25 休憩

第二部 バイオマスの潜在力を科学する

15:25 エネルギー利得率(EPR)で開かす、バイオマスエネルギーの質の科学的評価

天野 治 (NPO法人もったいない学会EPR部会長)

15:45 持続的自律北海道へのシナリオつくり -バイオマスの視点から-

佐藤 寿樹 (北海道大学サステナビリティ学教育研究センター研究員)

辻 宣行 (北海道大学サステナビリティ学教育研究センター准教授)

16:05-16:15 休憩

第三部 北海道の市町村の取組みの紹介

16:15-17:15 農作物残渣を利用した燃料製造

上出 光志 (北海道立工業試験場環境エネルギー部技術科長)

伊達市の木質バイオマス利活用事業

岩渕 泰人(伊達市農務課林務担当参事)

足寄町地域制限活用事例について

岩原 栄(足寄町経済課室長)

富良野方式によるゴミリサイクル(固形燃料化)

関根 嘉津幸(富良野市市民環境課係長)

第四部 北海道民へのアピール

17:15 エネルギーの質の科学で引き出そう北海道自律のためのバイオパワー

天野 治 (NPO法人もったいない学会EPR部会長)

17:30 閉会の挨拶

大崎 満 (北海道大学 サステイナビリティ学教育研究センター副センター長)

|

教員:

天野 治(NPO法人もったいない学会EPR部)、佐藤 寿樹(北海道大学サステナビリティ 学教育研究センター) 、辻 宣行(北海道大学サステナビリティ 学教育研究センター) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学と立命館大学は、サステイナビリティ学の創成とその研究・教育を行うために、それぞれ独自にサステイナビリティ学の研究・教育を行うセンターを大学内に立ち上げてきました。

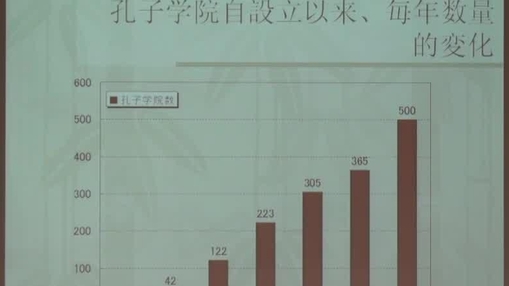

昨今の世界状況から、世界の持続的な発展にはアジア地域、特に中国と日本の連携が多くの分野で欠かせません。

本シンポジウムでは、持続的アジア構築に向けて、日本の大学が今後どの様に中国と連携をしていくべきかを探ります。

プログラム

・2009年11月12日

13:30 開会の挨拶

大崎 満 (北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター副センター長)

13:40 趣旨説明

田中 教幸 (北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター教授)

13:50 挨拶

本郷 真紹 (立命館大学副総長)

第一部 基調講演

14:00 中国の永続社会構築への取組み

張 国有 (北京大学副学長)

14:40 持続的循環社会構築への道-アジアの重要性-

吉田 文和 (北海道大学大学院公共政策学連携研究部教授)

15:20- 15:30 休憩

第二部 日中大学間連携協力交流で得たもの

15:30 立命館大学の中国連携と孔子学院

周?生 (立命館大学孔子学院学院長)

第三部 パネル討論

16:00 持続的アジア構築実現の日中大学連携の可能性

司会:田中 教幸 (北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター教授)

パネリスト:講演者全員、野沢 俊敬 (北海道大学北京事務所所長)、張 偉雄 (札幌大学孔子学院学院長)

17:00 閉会の挨拶

佐々木 隆生 (北海道大学サステイナビリティ学教育研究センターセンター長)

|

教員:

大崎 満 (北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター)、田中 教幸 (北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター)、本郷 真紹 (立命館大学)、張 国有 (北京大学)、吉田 文和 (北海道大学大学院公共政策学連携研究部)、周 ?生(立命館大学孔子学院)、野沢 俊敬 (北海道大学北京事務所)... |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 教育学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~持続可能なグローバル社会に向けた5課題解決への提言~

|

北海道大学は2005年に「持続可能な開発」国際戦略本部を設置し、社会と環境の持続可能性に係る5領域の研究を強力にサポートしてきました。これら (1)地球温暖化 (2)感染症対策 (3)水の統合的管理 (4)循環型社会の構築 (5)食糧・森林の安定的確保の領域では、すでに多くの研究成果が産まれています。そこで、これまでに培った科学的知見を活かし、科学者が地球規模の課題解決に向けた新たな社会の枠組みについて提言します。

詳細につきましては、サステナビリティ・ウィーク2009オフィシャルサイトをご覧ください。

プログラム

・オープニングセレモニー

9:00-9:05 開会の言葉

佐伯 浩 (北海道大学総長)

9:05-9:10 来賓挨拶

木曽 功 (文部科学省国際統括官)

9:10-9:15 来賓挨拶

上田 文雄 (札幌市長)

9:15-9:30 サステナビリティ・ウィーク2009開催趣旨

本堂 武夫(北海道大学理事・副学長,サステナビリティ・ウィーク2009実行委員長)

9:30-10:00 基調講演

サステナビリティ実現に向けた取り組みにおける都市大学の役割

Wim Wiewel (アメリカ ポートランド州立大学学長)

10:00-10:10 質疑応答

・セッション1: 感染症の先回り予防のために

10:10-10:40 人獣共通感染症克服の鍵はグローバルサーベイランス:インフルエンザを例に

喜田 宏(北海道大学大学院獣医学研究科教授,人獣共通感染症リサーチセンター長)

10:40-10:50 感染症の克服は容易ではない!

倉田 毅 (富山県衛生研究所所長 / 前国立感染症研究所所長)

10:50-11:00 質疑応答

11:00-11:15 次セッション準備

・セッション2: 水の統合的管理の拡大のために

11:15-11:35 水の国際開発援助に対する日本の役割

船水 尚行 (北海道大学工学研究科教授)

11:35-11:55 ブルキナファソにおける水と衛生

Angelbert Biaou (ブルキナファソ 水と環境工学国際研究所 (2iE) 主席研究員)

11:55-12:05 質疑応答

12:05-12:15 討論

・セッション3: サステナビリティ・ウィーク第1回学生研究ポスターコンテスト

12:15-14:00 第1回学生研究ポスターコンテスト

(昼食)

・セッション4: 循環型社会の構築のために

14:00-14:20 危機を転じて機会に、アジアの環境協力を

吉田 文和 (北海道大学公共政策大学院教授)

14:20-14:40 中国の循環経済:現状と将来への提案

李 金惠 (中国 清華大学環境科学工学部教授)

14:40-14:50 質疑応答

14:50-14:55 次セッション準備

・セッション5: 食料・バイオマスの持続的確保のために

14:55-15:15 食料とエネルギーの自給による北海道の自立計画

大崎 満 (北海道大学農学研究院教授)

15:15-15:35 中国における持続可能な農業の現状と今後の展望

叶 旭君 (中国 浙江大学生命科学院助教)

15:35-15:45 質疑応答

15:45-16:05 次セッション準備

・セッション6: 地球温暖化時代の新たな枠組みのために

16:05-16:25 オホーツク海の未来可能性に向けた国際コンソーシアム構築

白岩 孝行 (総合地球環境学研究所 / 北海道大学低温科学研究所准教授)

16:25-16:35 オホーツク海の水産資源と漁協の取り組み

新谷 哲章 (網走漁業協同組合理事 / 網走合同定置網漁業副代表)

16:35-16:45 健全なる陸ー海物質循環系に対する酪農業からの実践

山田 照夫 (津別町有機酪農研究会会長)

16:45-16:55 ボーダーの生態系をどう守るか

本間 浩昭 (毎日新聞社北海道報道部・根室)

16:55-17:05 質疑応答

17:05-17:10 次セッション準備

・セッション7: 5つの提案を貫く大学のあり方について

17:10-17:30 持続可能な社会づくりを担う高等教育機関のイニシアチブ

池田 元美 (北海道大学地球環境科学研究院教授)

・総合討論

17:30-17:40 小林 正明 (環境省大臣官房審議官)

17:40-18:00 総合討論

18:00 閉会の挨拶

|

教員:

本堂 武夫(北海道大学,サステナビリティ・ウィーク2009実行委員長) 、Wim Wiewel(アメリカ ポートランド州立大学)、喜田 宏(北海道大学大学院獣医学研究科,人獣共通感染症リサーチセンター)、倉田 毅(富山県衛生研究所 / 前国立感染症研究所)、船水 尚行(北海道大学大学院工学研究科)、... |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 人獣共通感染症リサーチセンター, 低温科学研究所, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 複合分野/学際, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

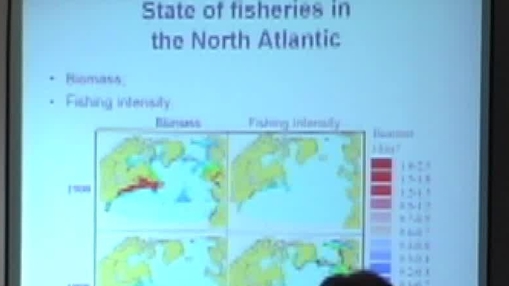

水産資源は、人類にとって再生可能なサステナブルな資源のはずですが、前世紀末から乱獲による漁業資源の減少や養殖による沿岸生態系の攪乱と食品安全性への不安という種々の課題を呈するようになってきました。

本シンポジウムでは、海洋生態系と水産食料に関する世代間を越えてニーズを満足させる「世代間衡平性」を確実なものとする「明日の海と食を守る」ため、国際的な協調に向けた環太平洋の研究教育ネットワークの構築を模索することを目的としています。

プログラム

・2009年11月7日

10:00 開会挨拶

原 彰彦 (北海道大学)

10:10 招待講演

「水産食料と海洋生態系の保全のための空間生物経済学」

Ussif Rashid Sumaila (ブリティッシュ・コロンビア大学)

「生態系ベースの漁業評価予測法」

Chang Ik Zhang (釜慶大学)

「アラスカにおける持続可能なサケ漁業」

William W. Smoker (アラスカ・フェアバンクス大学)

「中国における水産養殖の現状と最近の進歩」

譚 洪新 (Hongxin Tan) (上海海洋大学)

12:30 昼 食

13:30 講 演

「次世代への海洋生態系保全と水産食料安全保障‐知床世界自然遺産地域の水産 生態系アプローチと順応的管理」

桜井 泰憲 (北海道大学)

「持続的増養殖生産を目ざしたサケの健康管理とHACCP システムをベースとした安全・安心な秋サケ製品の提供」

吉水 守 (北海道大学)

「海洋生態系保全と水産食料安全保障のための持続可能性」

帰山 雅秀 (北海道大学)

15:00 休 憩

15:30 パネルディスカッション

コーディネーター

齊藤 誠一 (北海道大学)

「プランクトン食魚類ハクレンの養殖と加工利用 ‐中国における内水面漁業の持続可能な発展のために」

袁 春紅 (北海道大学)

「フィリピンにおける水産養殖インパクト軽減のための管理選択肢」

Rizalita R.-Edpalina (国連大学高等研究所)

「持続可能な増養殖業を目指した空間情報システムによるアプローチ」

I Nyoman Radiarta (北海道大学)

「気候変動に影響される多国間共有水産資源管理の直面する問題,そして,持続的管理に向けた挑戦 ‐自暴自棄なPacific sardine 資源管理ゲーム分析と政策提言」

石村 学志 (北海道大学)

16:50 総合討論

17:20 閉会挨拶

山内 晧平 (愛媛大学)

|

教員:

Ussif Rashid Sumaila(ブリティッシュ・コロンビア大学)、Chang Ik Zhang(釜慶大学)、William W. Smoker(アラスカ・フェアバンクス大学)、譚 洪新(Hongxin Tan) (上海海洋大学)、桜井 泰憲(北海道大学水産科学研究院)、吉水 守(北海道大学... |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 北極域研究センター, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―モンゴルで見える地球環境の変化―

|

モンゴルといえば、朝青龍、ジンギスカン、草原に生きる遊牧民…。何となくイメージはわきますが、詳しくは知らない人が多いのではないでしょうか。モンゴルの人口は北海道の半分にも満たない270 万人。そのうち、遊牧民は3割をこえるくらいです。そして国土面積は日本の4倍もあります。

今回のカフェでは、そんなモンゴルに通い続け、乾燥地帯の水循環について研究している宮崎真さんにお話を聞きます。 なぜ、モンゴルで観測することが大切なのでしょうか? モンゴルはいま、羊の過放牧によって草原が荒廃しつつあります。また、それに追い打ちをかけるように、地球温暖化による影響も出始めているのです。

モンゴルでも乾燥地帯の生活は今なお厳しく、重い井戸水を運ぶのは小さな子どもの役割。宮崎さんがショックを受けたのは、そんな貧しい暮らしの中でも子どもたちがはじけるような笑顔で遊んでいたことでした。たくましく生きる彼らの目の輝きは、日本人が忘れかけた何かを伝えてくれます。宮崎さんはそんなモンゴルの人々にも関心を持つようになり、ビデオカメラを回してその表情と声を拾い始めました。

モンゴルを16 年間に渡って見つめ続けてきた研究者は今、何を考えているのでしょうか。そしてまた、モンゴルの大地を知り尽くしている現地の人々は、環境の変化をどのように感じ取っているのでしょうか。近くて遠い国、モンゴルを見つめることで、地球環境問題について一緒に考えてみませんか?

|

教員:

宮崎 真(地球環境科学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

人類社会の持続可能性が問われている今日、北海道大学が長く持続するためには何が必要なのでしょうか?

その答えの1つは統合科学です。個別の研究をある方向で統合すると、新しい研究の切り口、埋もれていた成果、思いがけない応用、将来の方向等々が見えてきます。

北大が「研究者の寄せ集め場」であることを脱し、そのような「統合の場」として機能すれば、社会の持続を支える者としての北大の持続性が保証されます。

本企画は、「北大統合科学」をパッケージとして展開するための最初の試みとして、「有珠洞爺湖地域の過去と未来」をテーマに、様々な分野の研究を展示すると共に、研究者、学生、市民がコーヒーカップ片手にフリートークを行い、学問統合から何が見えてくるかを議論します。

|

教員:

馬渡 俊輔(北海道大学総合博物館) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

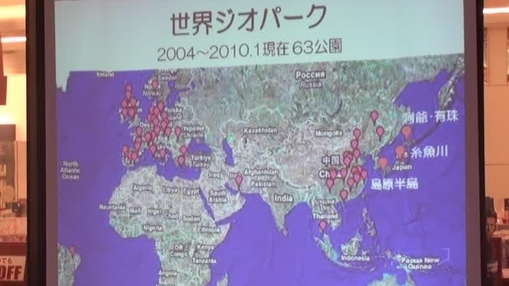

―ジオパーク・アポイ岳の魅力に迫る―

|

火山活動や地震は、まさに地球が「生きている」と実感できる自然現象です。なかでも日本列島は、これらの活動を各地で見ることができる、世界でも特徴的な地域なのです。今回のサイエンスカフェでは、最近話題の「ジオパーク」を紹介します。「ジオ」とは地球や大地のこと。ジオパークでは、ダイナミックな地球の歴史に触れることができ、しかも学術的に貴重な場所です。

今回は北海道大学の新井田清信さんに、日本のジオパークの1つである「アポイ岳ジオパーク」の魅力をお話しいただきます。日高地方にあるアポイ岳は、世界的にも大変めずらしい「かんらん岩」の山です。また、アポイ岳をはじめ日高山脈は、日本列島のような変動する大地がどのようにできたかを知る上で、重要な情報をもたらしてくれます。みなさんも美しい高山植物が花咲くアポイ岳ジオパークで「地球の鼓動」を感じてみませんか。でもその前に、ちょっとカフェに立ち寄って、アポイ岳の魅力に触れてみましょう。

|

教員:

新井田 清信(理学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

心理学の歴史を参照しつつ、特に感覚・知覚の過程を主領域とした心理学研究における基礎的成果及び理論について講義します。講義を通じて人間の心的過程に関して基礎的な知識を身につけてもらうと共に、心理学研究の意義や難しさ、面白さを理解してもらうことをねらいとしています。

|

教員:

田山 忠行(北海道大学文学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 心理/社会学, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

パイプオルガンは数ある楽器の中でも最大の楽器として知られています。コンサート・ホールなどで演奏を聴く機会は増えてきたとはいえ、まだ身近とは感じられないパイプオルガンが北大のクラーク会館には設置されています。北大が音楽大学ではないにもかかわらず比較的大型のパイプオルガンをキャンパスに持つという極めて稀な好条件に恵まれていることをまったく知らずに卒業していく学生も多いでしょう。

この講義では、パイプオルガンの音が出る仕組み、楽器の構造、歴史、国や地域による特徴の違い、キリスト教的背景、オルガンのために書かれた音楽などさまざまな視点からパイプオルガンにアプローチするとともに、受講者全員に実際にパイプオルガンの中に入ってもらい楽器に直接接してもらいます。また、レジストレーションという音色の選択によって同じ音楽がまったく異なった響きになるという作品解釈の問題など、パイプオルガンならではのさまざまな問題についても実際のオルガン演奏を交えてお話します。

|

教員:

藤原 一弘(洗足学園音楽大学音楽学) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 文学部, 音楽 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ピアノはどんな楽器か、どんな歴史を持っているのか、どんな風に弾くのか、社会や他の芸術とどの様に関わっているのか等を探ることにより、ピアノ音楽の楽しみ・魅力に迫ります。

|

教員:

渡辺 健二(東京芸術大学音楽学部) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 文学部, 音楽 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

第6回ディベート大会では、グリーン・ニューディールという日本政府の大局的な政策関心のもとに、終局的には北海道への提言として、現状を正確に把握しつつ、事態に対応するために、独創的な政策立案を競います。今回はこのテーマをより具体的に考えてもらうために、講演会+討論会を開催いたしました。

|

教員:

吉田 文和(北海道大学公共政策大学院)、 小島 廣光(北海道大学経済学研究科) 、西部 忠(北海道大学経済学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 法学部, 法律/政治, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学情報基盤センター、北海道大学ファカルティハウス「エンレイソウ」で開催された「計算科学連続セミナー -有限量子多体系の構造と反応-」の映像資料をご覧いただけます。

主催:北海道大学情報基盤センター

場所:北海道大学情報基盤センター、北海道大学ファカルティハウス「エンレイソウ」

日時:2010年2月19日~3月26日

|

教員:

青山 茂義(新潟大学学術情報基盤機構情報基盤センター) 、上柿 英二(秋田大学工学資源学研究科) 、板垣 直之(東京大学基礎物理学研究所)、原田 融(大阪電気通信大学工学部)、阿部 恭久(大阪大学核物理研究センター ) 、大西 明(京都大学基礎物理学研究所) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

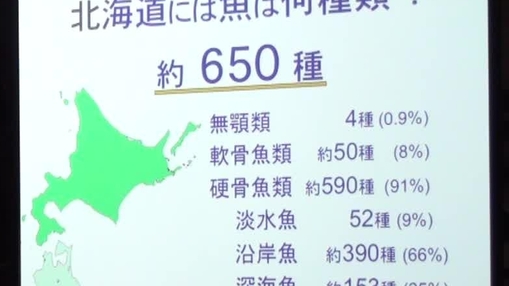

表層には暖流が、その下には寒流が流れる北日本の海にくらす生き物たちのルーツは極東ロシアやアラスカなどにあります。そのため、関東以南には生息しない寒い海に適応した仲間たちが主役です。今、地球規模で進行している急速な温暖化は、北日本に生息する生物に対し、生息温度の変化や南方からの生物の侵入により、その子孫の維持が困難になる可能性があります。

暖流に乗ってやってくる南の魚(クロマグロとセトヌメリ)と、北海道に定着している(アイナメ属魚類)を教材に、講義とシュノーケリングによる採集や観察を体験し、海の生物研究の大切さを楽しみながら感じてもらいたいと考えています。

スケジュール

・2009年8月8日

9:00 受付(北海道大学総合博物館分館前集合)

9:10 開校式

9:20 科研費と本事業の説明

9:30 講義1-北海道の魚たち

10:30 博物館見学

11:00 出発

バス内で昼食

12:10 北大臼尻水産実験所到着

12:30 講義2-臼尻の海の特徴/実習の説明

ビデオによる解説(セトヌメリの産卵/アイナメの産卵)

13:30 実習1-シュノーケリング・フィッシングでアイナメ類をとる

15:30 実験1-DNA の抽出実験

17:30 前浜定置網で獲れるクロマグロ形態観察/解体/夕食

20:00 実験2-DNA 増幅実験/風呂

22:00 就寝

・2009年8月9日

5:30 (定置見学)

8:00 朝食

9:00 実験3-電気泳動

11:00 実習2-シュノーケリング地曳き網

12:30 昼食

13:30 実習3-魚類査定実習

15:00 発表会

15:50 修了式(アンケートの実施、未来博士号の授与)

17:00 バス函館キャンパス到着-解散

|

教員:

矢部 衛(水産科学研究院)、宗原 弘幸(北方生物圏フィールド科学センター) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, ひらめき☆ときめきサイエンス, 公開講座でさがす, 北方生物圏フィールド科学センター, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

皆さんの普段食べているお魚は,資源に限りがあります。おいしいシャケやホッケ、イクラやキャビアが食べられなくなるかもしれません。いつでも食べられるように養殖するには,魚を育ててその魚から子どもを作る必要があります。大学では,どのように魚の卵ができるのかを詳しく研究して,効率よく魚に卵を産ませる方法を考えています。当日は、「魚の卵を科学する」と題し、大学の講義室で最先端の研究を分かり易く紹介します。また、フィールドセンターでサケ・マス類の人工授精を体験して頂きます。幻の魚、チョウザメやイトウの飼育現場も見学できます。どのような研究が行われているか,実際に目で見て体験してみませんか。

<スケジュール>

・2009年10月25日

(函館キャンパス)

9:20 挨拶(挨拶・科研費と本事業の説明)

9:30 講演「魚の卵を科学する」講師 原 彰彦

10:20 質問コーナー

10:30 休憩

10:45 北大水産学部研究室見学

11:15 北大北方生物圏フィールド科学センター

七飯淡水実験所に移動(借上バス)

12:00 昼食、サケ・マス類の採卵作業の説明

13:00 サケ・マス類の採卵作業・魚体解剖観察

14:30 休憩

14:45 七飯淡水実験所見学・解説

15:45 北大水産学部に移動(借上バス)

16:30 修了式(アンケート記入、未来博士号授与)

17:00 解散

|

教員:

原 彰彦(北海道大学大学院水産科学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, ひらめき☆ときめきサイエンス, 公開講座でさがす, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

「英語II Introducing England(2009)」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

土永 孝(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)、 河合 剛(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)、 鈴木 志のぶ(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)、 シートン・フィリップ(北海道大学大学院教育学院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

「英語II Hokkaido University: An Introduction(2009)」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

土永 孝(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)、 河合 剛(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)、 鈴木 志のぶ(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)、 シートン・フィリップ(北海道大学大学院教育学院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

社会の第一線で活躍している方々の学生生活から現在に至るまでの体験談、キャリア形成についての講義、グループでのディスカッションなどを通じて、大学で「学ぶこと」と社会で「働くこと」の意義や関連性を考え、今後の自らのキャリアを考えるきっかけとすることができる。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育推進機構 )、 三上 直之(北海道大学高等教育推進機構 環境健康科学研究教育センター )、 酒井 洋輔(北海道大学情報科学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部横断型プログラム, 教育/学習, 教育学部, 環境健康科学研究教育センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

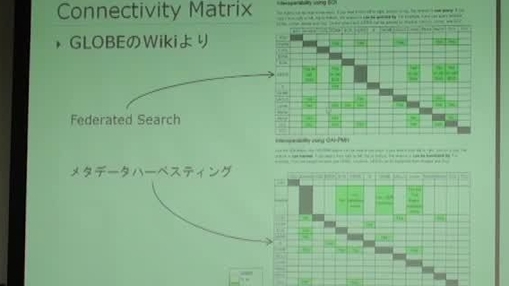

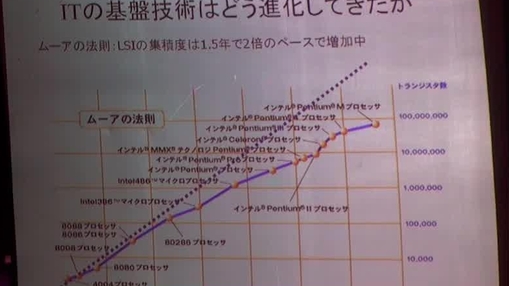

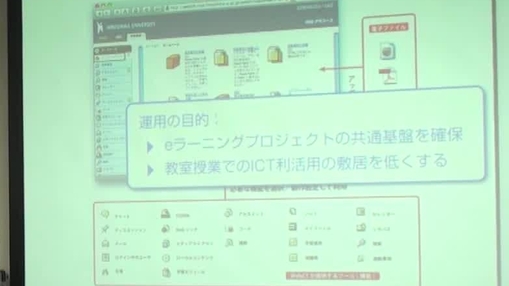

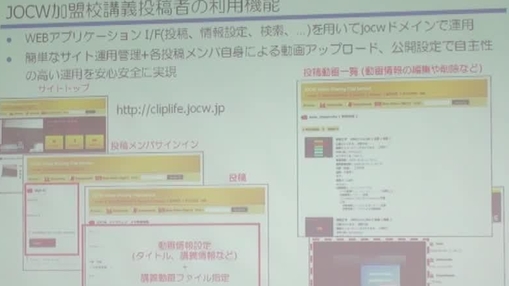

北海道大学情報基盤センターで開催された、「学術コンテンツの共有 コンテンツの検索と共有(2009)」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

森本 容介 (放送大学ICT活用・遠隔教育センター) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

コンピュータグラフィックスが可能にする科学と社会の見える化

|

北海道大学遠友学舎 で開催された「情報の可視化技術 コンピュータグラフィックスが可能にする科学と社会の見える化」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

山本 強(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

Engineering/Information, Fireside Tales from "Enyugakusha", japanese, Search by Public Lecture |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学情報基盤センターで開催された「広島大学におけるCMS運用とコンテンツ作成支援について 」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

隅谷 孝洋(広島大学情報メディア教育研究センター ) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-OCWにおける映像コンテンツ共有実験-

|

北海道大学情報基盤センターで開催された「オープン映像コンテンツ共有環境の構築と実践 -OCWにおける映像コンテンツ共有実験」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

仲西 正(日本電信電話株式会社) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学情報基盤センターで開催された、「カルチュラル・コンピューティング」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

土佐 尚子(京都大学学術情報メディアセンター) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

「持続的地域社会活性化」の営為について、基礎科学の知見に立脚した応用科学の方法を通じて考察する。具体的には、都市内部の地域的共同体(まち)構成員の営為の観察・考察を基づいて、その価値意識を類型化します。

|

教員:

筑和 正格(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/国際広報メディア観光学院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 大学院でさがす, 心理/社会学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |